Хрущов. Рубить леса из нужды можно, но пора перестать истреблять их. Все русские леса трещат от топоров, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человеку даны разум и творческая сила, чтобы приумножать то, что ему дано, но до сих пор он не творил, а только разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее. Вы глядите на меня с иронией, и все, что я говорю, вам кажется старым и несерьезным, а когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный вот этими руками, я сознаю, что климат немножечко и в моей власти, и что, если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку и потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью от сознания, что я помогаю богу создавать организм».

Читая эти строки, иной не очень просвещенный читатель с грустью наверное скажет: «Так это же про нас», а очень просвещенный радостно возразит: «Да нет же, это «Леший» Чехова»! Однако, смею заметить, оба будут совершенно правы. И вот почему.

Спор этих героев о лесе был предложен читателям ровно сто лет назад. Люди тогда еще не научились расстреливать дождевые облака, если им где-то не нужен почему-то дождь, не осушали широкомасштабно болота, не создавали новые моря в низинах, не сравнивали начисто тысячелетиями стоявшие горы, не вызывали опустошительные ураганы ядерными взрывами — словом, не корежили землю, не искажали климат, как это стало обычным сегодня в век технической революции, осуществленной человеческим гением, но уже в те времена «мелких», с позиции наших дней, преобразований люди начали беспокоиться о климате, о судьбе Земли и человека на ней. Впрочем, беспокоились не все, а лишь передовые, далеко смотрящие. Ими порой оказывались не только ученые, но и простой лесник, крестьянин. И голос последних не был бы услышан, если бы не усиливали его мощные «рупоры» писателей, одним из которых, наиболее чутким к народу и наиболее сильным по звучанию в мире, был Антон Павлович Чехов.

Пьеса «Леший» писалась не без труда. Литературовед И.Я. Гурлянд вспоминал по этому поводу: «Третий акт ему решительно не давался, так что были дни, когда он говорил, что, кажется, пошлет своего «Лешего» к лешему... Когда в немногих словах А. П. рассказал общий план «Лешего», я заинтересовался одним: почему центром пьесы является человек, влюбленный в леса.

— Наболевший вопрос, — коротко ответил Чехов и прекратил разговор».

Наболевший вопрос. Почему же для тончайшего знатока человеческих душ, для художника, у которого главным сюжетом произведений всегда были человеческие взаимоотношения, наболевшим вопросом оказался лес?

Это произошло не сразу и не вдруг. Понимая, что живет в период великих преобразований, когда начинало только казаться, что все подвластно человеческому разуму, Чехов писал: «Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли и временем, когда перестали драть, была страшная». Однако с юношеских лет и до конца дней своих великий гуманист не допускал и мысли о превосходстве человека над природой.

Еще учась в университете, готовя студенческую научную работу, Чехов убежденно писал о необходимом паритете между природой и человеком, ставя все же природу на первое место, отдавая ей право голоса:

«...Природа не терпит неравенства... Стремясь к совершенному организму, она не видит необходимости в неравенстве, в авторитете, и будет время, когда он будет равен нолю... Не следует мешать природе — это неразумно, ибо все то глупо, что бессильно. Нужно помогать природе, как помогает природа человеку».

Нет, Чехов не стал писателем-природоведом. Перо тонкого психолога всегда рисовало судьбу человека, но в тех редких случаях, когда оно все же касалось то мокрых плачущих сибирских равнин, то горящих пожарами лесов Сахалина, они всякий раз оживали перед читателем и их так же становилось жаль, как маленького страдающего человека. Эту любопытную особенность чеховского пера можно заметить уже в одном из первых его рассказов «Верба», о котором много говорят литературоведы, но анализируя в основном судьбу маленького почтового служащего. Между тем рассказ начинающего тогда писателя поражает прежде всего удивительным олицетворением и слиянием образов старика Архипа и Вербы. Это слияние человека с природой настолько органично, настолько кажется естественным, что входит в сознание читателя беспрепятственно, как бы само собой, непроизвольно рождая желание читать дальше, вызывая интерес к последующему, и читатель даже не задумывается над тем, что если теперь он, выйдя на улицу, как-то по особому тепло взглянет на корявое деревцо у своего дома, то причиной тому послужит небольшое вступленьице к рассказу «Верба».

«Кто ездил по почтовому тракту между Б. и Г.?

Кто ездил, тот, конечно помнит и Андреевскую мельницу, одиноко стоящую на берегу речки Козявки. Мельница маленькая, в два постава... Ей больше ста лет, давно уже она не была в работе, и не мудрено потому, что она напоминает собой маленькую, сгорбленную, оборванную старушонку, готовую свалиться каждую минуту. И эта старушонка давно бы свалилась, если бы она не облокачивалась о старую широкую вербу. Верба широкая, не охватить ее и двоим. Ее лоснящаяся листва спускается на крышу, на плотину; ниже ветви купаются в воде и стелются по земле. Она тоже стара и сгорблена. Ее горбатый ствол обезображен большим темным дуплом. Всуньте руку в дупло, и ваша рука увязнет в черном меду. Дикие пчелы зажужжат около вашей головы и зажалят. Сколько ей лет? Архип, ее приятель говорит, что она была старой еще и тогда, когда он служил у барина в «французах», а потом у барыни в «неграх»; это было слишком давно.

Верба подпирает и другую развалину — старика Архипа, который сидя у ее корня, от зари до зари удит рыбку. Он стар, горбат, как верба, и беззубый рот его похож на дупло. Днем он удит, а ночью сидит у корня и думает. Оба, старуха-верба и Архип, день и ночь шепчут... Оба на своем веку видывали виды. Послушайте их...».

Рассказ «Верба» был написан в 1883 году и опубликован в журнале «Осколки», а ровно через десять лет журнал «Русская мысль» начинает знакомить читателей с путевыми записками Чехова «Остров Сахалин», в которых, несмотря на строгий, порой просто научный стиль описаний природы, мы встречаем строки, очень напоминающие по лиризму и любви к природе десятилетней давности рассказ «Верба».

«Вблизи селения, а особенно по дороге к Крестам, встречаются превосходные строевые ели. Вообще много зелени, и притом, сочной, яркой, точно умытой. Флора Та-койской долины несравненно богаче, чем на севере, но северный пейзаж живее и чаще напоминал мне Россию. Правда, природа там печальна и сурова, но сурова она по-русски, здесь же она улыбается и грустит по-аински, и вызывает в русской душе неопределенное настроение».

Или еще: «Отлив начинался. Пахло дождем. Пасмурное небо, море, на котором не видать ни одного паруса, и крутой глинистый берег были суровы; глухо и печально шумели волны. С высокого берега смотрели вниз чахлые, больные деревья; здесь на открытом месте каждое из них в одиночку ведет жестокую борьбу с морозами и холодными ветрами, и каждому приходится осенью и зимой, в длинные страшные ночи, качаться неугомонно из стороны в сторону, гнуться до земли, жалобно скрипеть, — и никто не слышит этих жалоб».

То природа «улыбается и грустит» и причем не просто, а по-аински, словно у нее и характер айнов. То дерево скрипит жалобно, и никто не слышит его жалоб, как не слышал и не воспринимал никто жалоб ссыльных России.

Интересно, что любовь Чехова к природе, заставляющая его очеловечивать окружающее, в то же самое время неразрывно связана и с любовью к самому человеку. Он утверждает, что если нет любви к одному, то нет ее и к другому. В пьесе «Дядя Ваня» об этом говорит главная героиня Елена Андреевна, гневно обрушивая свои обвинения на мужчин:

«Вот как сказал сейчас Астров: все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется. Точно так вы безрассудно губите человека, и скоро, благодаря вам, на земле не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собой. Почему вы не можете видеть равнодушно женщину, если она не ваша? Потому что, — прав этот доктор, — во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга...»

Чехов имел право говорить так, ибо видел собственными глазами варварство и равнодушие человеческое и писал о нем в записках о Сахалине. Проплывая по Амуру на пароходе, он видел лесные пожары:

«День был тихий и ясный. На палубе жарко, в каютах душно, в воде +18°. Такую погоду хоть Черному морю впору. На правом берегу горел лес; сплошная зеленая масса выбрасывала из себя багровое пламя; клубы дыма слились в длинную, черную, неподвижную полосу, которая висит над лесом... Пожар громадный, но кругом тишина и спокойствие, никому нет дела до того, что гибнут леса. Очевидно, зеленое богатство принадлежит здесь одному только богу».

Чехов отправился на Сахалин познакомиться с жизнью каторжан. Но его не оставили равнодушным и страданья природы сахалинской. Писатель записывал эту боль как свою собственную:

«Когда в девятом часу бросали якорь, на берегу в пяти местах большими кострами горела сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из которых два были красные. Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою. На левом плане горят чудовищные костры, выше них — горы, из-за гор поднимается высоко к небу багровое зарево от дальних пожаров; похоже как будто горит весь Сахалин. Вправо, темною тяжелою массой выдается в море мыс Жонквер, похожий на крымский Аю-Даг; на вершине его ярко светится маяк, а внизу в воде, между нами и берегом стоят три остроконечных рифа — «Три брата». И все в дыму, как в аду».

И эти описания лесных пожаров и вообще вся любовь Чехова к природе отнюдь не напоминает сентиментальные вздохи или, скажем, религиозные чувства джайнов, закрывающих рот и нос марлей, чтобы не проглотить нечаянно живое насекомое. Чехов по натуре ученый и прекрасно понимает роль природы в жизни человека. Он категорически протестует против деятельности человека, наносящей природе непоправимый урон. Красноречивы примеры бесхозяйственности на Сахалине, приводимые писателем.

«Речка Аркай впадает в Татарский пролив, верст на 8-10 севернее Дуйки. Еще недавно она была настоящею рекой и в ней ловили рыбу горбушу, теперь же, вследствие лесных пожаров и порубок, она обмелела и к лету пересыхает совершенно».

До чего же актуально все это и сегодня! Мелеют реки, пропадает рыба от заводских стоков, застаиваются, зарастая водорослями, искусственные моря, которые в свою очередь зачастую создают на месте густых лесов. Кто знает, сколько погибло в них удивительных растений, так и не открытых для себя человеком!

Чехов относился к лесу с уважением, пристально изучал, описания его и художественно выразительны, и по-научному точны. Порой кажется, что по ним можно составлять учебники географии и ботаники.

«Первую половину пути к Красному Яру, версты три, мне пришлось ехать по новой, гладкой и прямой, как линейка, дороге, а вторую по живописной тайговой просеке, на которой пни уже выкорчеваны и езда легка и приятна, как по хорошей проселочной дороге. Крупные строевые экземпляры деревьев по пути почти везде уже срублены, но тайга все еще внушительна и красива. Березы, осины, тополи, ивы, ясени, бузина, черемуха, таволга, боярышник, а между ними трава в рост человека и выше; гигантские папоротники и лопухи, листья которых имеют более аршина в диаметре, вместе с кустарниками и деревьями сливаются в густую непроницаемую чащу, дающую приют медведям, соболям и оленям. По обе стороны, где кончается узкая долина и начинаются горы, зеленою стеной стоят хвойные леса из пихт, елей и лиственниц, выше их опять лиственный лес, а вершины гор лысы или покрыты кустарником. Таких громадных лопухов, как здесь, я не встречал нигде в России, и они-то, главным образом, придают здешней чаще, лесным полянам и лугам оригинальную физиономию. Я уже писал, что ночью, особенно при лунном свете, они представляются фантастическими. В этом отношении декорацию пополняет еще одно великолепное растение из семейства зонтичных, которое, кажется, не имеет на русском языке названия; прямой ствол вышиною до десяти футов и толщиною в основании три дюйма, пурпурово-красный в верхней части, держит на себе зонтик до одного фута в поперечнике; около этого главного зонта группируются 4-6 зонтов меньшего размера, придающие растению вид канделябра. По латыни это растение называется angelophyllum ursinum».

Но самое интересное в Чехове, пожалуй, искренняя всецелая преданность идеям, во имя которых он жил. Будучи врачом, действительно лечил людей и зачастую бесплатно. Став писателем, лечил нравственные недуги, высвечивая язвы человеческого общества, направляя против них острие своего пера. Любя природу, говоря о бездумном уничтожении лесов, сам своими руками сажал и сажал деревья. Тополиная аллея в Мелихове была началом, сад в Ялте, на белой даче в Аутке, должен был стать осуществлением мечты — сделать землю цветущей, прекрасной, счастливой, создать на ней вечную весну.

«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», — говорил Астров в «Дяде Ване». Хотелось бы добавить «и дела». Но Чехов последнее утверждал всей своей жизнью, ибо его дела были столь же прекрасны, как и проповедуемые им в книгах мысли. С гордостью и верой в будущее он говорил Куприну о своем культуртрегерстве: «Ведь здесь до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место... Знаете ли, через триста-четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна».

А вот отрывок из письма Ольге Леонардовне Книппер, посланного из Ялты: «Сейчас по телефону получил известие, что ко мне едет турист-венгерец, посещающий всех писателей. Того не знает, что я уже не писатель, а садовник». Кажется — шутка, но по сути — настоящая правда.

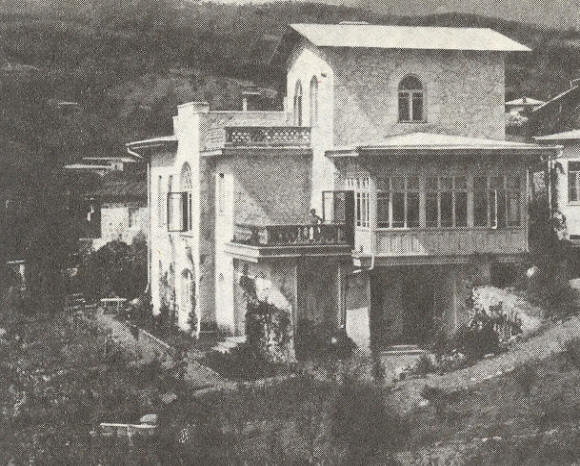

Вокруг каменного здания, выделявшегося своей белизной на фоне покрытых зеленым лесом гор и как бы возвышавшегося над Ялтой, Чехов сажал кедр атласский и кипарис пирамидальный, мыльное дерево и дерево тюльпанное, благородный лавр и кусты смоковницы.

Ему не удалось увидеть свой сад таким, каким он хотел его создать. Медленно растут деревья, а жизнь человека, да еще больного туберкулезом, увы, скоротечна. Замыслы же писателя-садовода были громадны. Со всех концов земли приходили в Аутку пакетики с семенами, проспекты и каталоги садоводческих фирм, приходили еще и тогда, когда адресата уже не было в живых.

Белую дачу Чехова сегодня трудно заметить на фоне гор, она утопает в зелени. Задуманный сад поднялся высоко, благодаря стараниям многих поклонников писателя, его друзей и последователей во всех начинаниях. Не сразу, но постепенно реализовался все-таки план создания на ялтинской земле «вечной» весны. С января по декабрь зацветают сегодня в саду по очереди, как мечталось хозяину дачи, айва японская, жасмин голоцветный, розовая и красная камелии, фотиния китайская, магнолия, розы, олеандр, хризантемы, османтус падуболистный.

Говорливый ручеек, извиваясь меж экзотических для здешних мест растений, одаривает их влагой и радует глаз посетителей, восхищенных и мерным шумом небольшого водопадика, и поразительным сочетанием почти восьми сотен различных растений, любовно собранных и взращенных сотрудниками музея по плану человека с душой поэта, видением художника, а главное — не просто любившего природу саму по себе, а четко понимавшего великое предназначение людей на земле — служить природе, как она им.

Не так давно, лет 20-30 назад, школьники, рабочие и интеллигенция города, в котором некогда создавал свой цветущий сад А.П. Чехов, выходили по примеру писателя на крутые склоны холма Дарсан, многие годы блестевшего лысиной почти посреди города, и копали сотни ям, год за годом высаживая маленькие щупленькие саженцы сосенок. Как ни медленно, а вырос лес, уже сейчас создав в этом районе особый микроклимат. Крепнут, наливаются силой сосны, вливая в струи морского воздуха потоки хвойного аромата. О таком лесе мечтали Хрущов «Лешего» и Астров «Дяди Вани», о таких лесах по всей земле мечтал Антон Павлович Чехов.

Но если бы все это понимали сегодня! Увял энтузиазм жителей Ялты. На том же Дарсане стонали под топором вековые можжевельники, вырубаемые для очистки площадок под строительство. Строятся здравницы и вгрызаются дороги в леса заповедного леса. Огромные планы революционных преобразований страны не согласовываются с возможностями природы, если обращаться с нею, как со слугой. Она может погибнуть, но вместе с человеком. Может и возродиться — для его счастья.

Лес, замечательный рослый красавец, кругляком продается за валюту. А на что она нам, если не сумеем мы выжить среди дыма, копоти, гари, кислотных дождей и химических выбросов, если погрязнем в угаре предпринимательства, когда каждый тянет себе кусок пожирнее и потому некому по-настоящему задуматься, а не разрываем ли мы себя и всю природу на части? Не потому ли сказал Чехов о лесе: «наболевший вопрос»? Он уже тогда, сто лет тому назад, болел этой болью — судьбой нашего российского леса.

© Е. БУЗНИ, 1991.